Quelle est la différence entre le cognac et l’armagnac ?

Les deux alcools ambrés, dont les zones de production ne sont séparées que de 300 petits kilomètres, revendiquent quelques singularités qui contribuent à leur réputation.

Olivier Sorondo – 28 mars 2020 – Dernière MAJ : le 27 avril 2021 à 15 h 28 min

Une apparente similitude

Un simple consommateur est-il capable de désigner, d’un rapide coup d’œil, le verre de cognac et celui d’armagnac ? Après tout, les alcools dépendent tous deux de territoires viticoles et d’un même processus de fabrication : distillation du vin blanc en vue d’obtenir une eau-de-vie, vieillissement dans des fûts de chêne, assemblage destiné à donner naissance à un arôme harmonieux.

On retrouve également la présence de cépages communs, comme l’ugni blanc, le colombard ou encore la folle blanche.

Cognac et armagnac profitent d’une AOC, placée sous la responsabilité d’un bureau national interprofessionnel (le BNIC pour le cognac, le BNIA pour l’armagnac).

Enfin, les deux nectars se commercialisent généralement selon une teneur de 40% d’alcool.

Par conséquent, pousser l’analyse un peu plus loin pour apprécier les particularités de chaque produit ne semble pas complètement inutile.

Des terroirs proches, mais différents

Il suffit de regarder une carte viticole du Sud-Ouest de la France pour constater la relative proximité des deux zones de production.

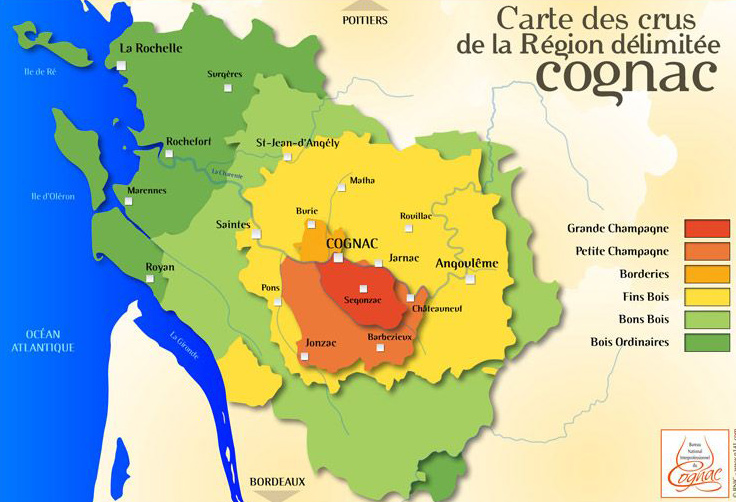

S’agissant du cognac, le vignoble s’étend sur une large partie de la Charente, la quasi-totalité de la Charente-Maritime et les alentours de quelques communes des Deux-Sèvres et de la Dordogne.

La zone d’appellation contrôlée se partage en six crus : Borderies, Grande Champagne, Petite Champagne, Fins Bois, Bon Bois et Bois Ordinaires.

Même s’il affiche quelques variations, le sol charentais se compose essentiellement de couches argilo-calcaires, avec une teneur élevée en calcaire à la surface.

La région profite d’un climat océanique tempéré, assez homogène, peu propice aux périodes de sécheresse. Les épisodes pluvieux se succèdent tout au long de l’année et les températures, assez douces, encouragent la maturité du raisin.

Plus au sud-est, le vignoble armagnacais couvre entièrement le département du Gers et partiellement ceux du Lot-et-Garonne et des Landes, à travers une aire d’appellation composée elle aussi de trois territoires.

C’est d’abord le Bas-Armagnac, intégrant une large partie du Gers et des Landes. Le sol y est sablo-limoneux.

Vient ensuite la Ténarèze, autour de Condom, où les sols boulbènes et argilo-calcaires favorisent un raisin puissant.

Enfin, Le Haut-Armagnac, à l’Est du Gers, représente la superficie la plus modeste et la plus récente. On y trouve un sol de calcaire marneux, surmonté de boulbène.

Les sols du terroir armagnacais révèlent une composition plus diverse que ceux de la région du cognac, à dominante calcaire.

En matière climatique, l’Armagnac relève également de l’influence climatique, mais aussi méditerranéenne, promettant des étés plus chauds et plus secs qu’en terres cognaçaises.

Une plus grande diversité de cépages en Armagnac

Les informations délivrées par le BNIC se veulent claires : l’ugni blanc s’impose dans 98% du vignoble de Cognac (contre 55% en Armagnac). D’origine italienne, le cépage est réputé pour sa résistance aux maladies et pour son excellent rendement. Sa maturité tardive se prête bien aux vins de distillation, qui doivent être acides et peu alcoolisés. Comme l’explique le site officiel du Bureau national interprofessionnel, « l’acidité permet au vin de se conserver naturellement durant les mois d’hiver avant la distillation, et le faible degré alcoolique conduit à concentrer davantage les arômes contenus dans les vins. »

Les autres cépages utilisés, dans des proportions plus modestes, sont le colombard, la folle blanche, le montils et le folignan, issu d’un croisement entre l’ugni blanc et la folle blanche.

En pays d’Armagnac, les producteurs misent davantage sur la variété puisque dix cépages entrent dans le cahier des charges. Outre l’ugni-blanc, malgré tout majoritaire dans les vignobles, la folle blanche continue d’être exploitée. Le cépage apporte des accents floraux à l’Armagnac, appréciés lorsqu’il est encore jeune.

Le baco doit également être pris en considération lorsqu’on parle d’armagnac. Conçu à la suite de la crise du phylloxéra, il est issu de la folle blanche et du noah, particulièrement résistant et bien adapté au sol sableux du Bas-Armagnac. Sa présence assure une certaine rondeur à l’eau-de-vie.

Le colombard figure aussi parmi les cépages essentiels au digestif gascon, notamment grâce à ses arômes fruités, précieux lors de l’assemblage.

Les autres cépages, parmi lesquels la clairette de Gascogne, le jurançon blanc, le meslier Saint-François, ne sont cultivés que sur quelques hectares de vigne. Le plant de graisse, cépage russe entrant dans la composition de la vodka, s’impose davantage ces dernières années.

La distillation, une question de philosophie

Si toutes les étapes de conception des deux eaux-de-vie se révèlent importantes, on conviendra que celle de la distillation l’est tout particulièrement.

En terres cognaçaises, la méthode traditionnelle, dite « à repasse » dépend d’un alambic en cuivre. Surtout, le processus privilégie une distillation à double chauffe. La première chauffe permet d’obtenir le brouillis, qui se situe entre 20 et 30 %. La seconde chauffe sert à distiller ce brouillis afin de donner naissance à l’eau-de-vie de Cognac, d’une teneur d’environ 70 % d’alcool.

En Armagnac, la distillation s’effectue dans un alambic continu armagnacais, dont le brevet a été déposé en 1818 puis sans cesse amélioré. Cet alambic contribue grandement à la personnalité et à la réputation de l’eau-de-vie gasconne.

Ici, point de double chauffe (même si elle reste possible), mais un processus particulier, comme le décrit le site du BNIA : « Le vin alimente en permanence l’alambic par le bas du réfrigérant. C’est grâce à lui que les vapeurs d’alcool contenues dans le serpentin se refroidissent. Il est conduit vers la colonne où il descend de plateau en plateau jusqu’à la chaudière. Sous l’effet de la forte chaleur produite par le foyer, des vapeurs de vin remontent à contre-courant et « barbotent » dans le vin au niveau de chaque plateau. Elles s’enrichissent de l’alcool et de la majorité des substances aromatiques du vin et sont condensées puis refroidies dans le serpentin. »

Le précieux liquide affiche un degré alcoolique situé entre 52 et 72% à la sortie de l’alambic. Comme pour le cognac, il convient d’attendre la phase dite de vieillissement en fûts de chêne pendant quelques années avant de procéder à l’assemblage puis à l’embouteillage. A ce stade, le niveau d’alcool s’est stabilisé à 40%.

Un vieillissement prolongé contribue à accentuer les arômes et la couleur, tout en jouant sur le goût final du produit. Après quelques années, l’eau-de-vie devient plus moelleuse et son bouquet se complexifie. Les substances boisées gagnent en délicatesse et les arômes se précisent : notes de champignons, de sous-bois et de noix pour le cognac, touches de vanille et de pruneau pour l’armagnac.

Que choisir au final ? Un cognac ou un armagnac ?

Chacun reste bien sûr maître de ses goûts. En France, mais surtout à l’étranger, le cognac reste plus facile à trouver. La filière s’appuie sur des milliers de professionnels (exploitants, négociants bouilleurs…), pour une production annuelle estimée à près de 180 millions de bouteilles. Pour sa part, l’armagnac dépend de structures plus modestes et artisanales, qui semblent mieux correspondre à sa philosophie. La production annuelle ne dépasserait pas les 6 millions de bouteilles.

Certains amateurs auront peut-être tendance à privilégier l’âge de leur eau-de-vie préférée. Un cognac XO apportera sûrement plus de plaisir gustatif qu’un armagnac encore jeune. D’autres, au contraire, privilégieront la notion de terroir, estimant qu’un armagnac conclue parfaitement un bon repas gascon.

Il en est de même pour le dernier geste avant la dégustation. En terres cognaçaises, on n’est pas toujours partisan de la petite opération consistant à chauffer son alcool en plaçant le verre tulipe dans le creux de sa main, au risque de trop détacher l’alcool, qui prend le dessus lors de la dégustation. En Armagnac, au contraire, le nectar doit dépasser la température ambiante pour libérer la magie de ses arômes.

La dégustation de l’une ou l’autre de ces eaux-de-vie reste en tous les cas un moment privilégié. Leur fabrication valorise un réel savoir-faire, le respect d’un cahier des charges exigeant, de longues années de vieillissement et un vrai talent d’assemblage.